|

Les années d’Éphèse furent un incessant combat contre la « crise judaïsante ».

Rappelons que l’on a coutume d’opérer une distinction entre les judéo-chrétiens,

qui

sont des chrétiens d’origine juive qui n’ont pas abandonné les prescriptions de

la loi

mosaïque et les judaïsants, les Juifs qui non seulement appliquent la Loi mais entendent

l’imposer en outre aux païens. Deux étapes épistolaires marquent le combat :

l’Épître

aux Galates et l’Épître aux Philippiens. |

|

|

|

|

Paul visite les Galates lors de son second voyage missionnaire. Après une

longue

marche qui commence en pente douce, parmi les pêchers de la Cilicie, et qui se

poursuit au milieu des tempêtes, des cols à franchir, de la neige, tout cela pour arriver à

des petites cahutes malpropres où l’on tremble de fatigue et de faim, où la fièvre

vous

fait grelotter sous les maigres couvertures – après cette randonnée il arrive au pays

des

Galates. Il le dit lui-même, il n’avait pas l’intention de s’y arrêter mais

une maladie

providentielle le contraint à prolonger la halte. Paradoxalement, ces frontières de la

« Barbarie » lui fourniront plus d’aide et de réconfort que tous les « civilisés »

qu’il a

connu :

« Vous

le savez, j’étais malade dans ma chair quand je vous ai évangélisé la première

fois,

et, malgré l’épreuve à laquelle ma chair vous mettait, vous n’avez eu ni dédain

ni dégoût. Au

contraire, vous m’avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus ! Où

donc

est votre bonheur d’alors ? Car je vous en rends témoignage : s’il eût été possible de vous

arracher les yeux pour me les donner, vous l’auriez fait ! » (Ga 4, 14-15.)

Les Galates sont des Celtes, à l’instar de nos ancêtres les Gaulois,

venus en Asie

mineure en 278 av. J.-C. avec armes, femmes, bagages, tentes, dieux, en longues

caravanes précédées de fourriers et d’éclaireurs belliqueux. Après une

longue marche,

ils se sont concentrés autour d’Ancyre, l’actuelle Ankara, puis de Pessinonte.

Posidonius, dans son ouvrage Les Deipnosophistes les décrit comme de rudes

guerriers aux coutumes très proches de celles des Gaulois et César les dit curieux et

vifs d’esprit. Ils parlent sans doute gaulois et grec, ce qui facilita l’entreprise de Paul.

Ils

entretiennent avec le premier peuple du pays, les Phrygiens, des relations plus ou

moins bonnes, beaucoup moins hostiles que l’invasion qui leur fit occuper le territoire

d’autrui ne pourrait le laisser présager. Les Phrygiens étaient en effet un peuple plutôt

pacifique, voire indolent, qui assimila très tôt ces nouveaux voisins. Les Galates, peu à

peu, adoptèrent la religion phrygienne et accédèrent à de hautes fonctions sacerdotales

et politiques. Leur déesse était devenue Cybèle, qu’ils adoraient au milieu de transes,

de

sacrifices et de banquets.

L’évangélisation que mène Paul en Galatie est un succès,

d’autant plus étonnant qu’il

ne peut s’appuyer sur aucune communauté juive, ni sur une culture propice à la

propagation de la foi. Lorsqu’il part, il laisse une Église bien constituée et assez

solide. |

|

Peu après son départ arrivent d’autres missionnaires, des intrus. À en juger d’après

l’Épître aux Galates, ils appartiennent à des milieux juifs : ils arrivent

tout droit

d’Antioche, après que la « ligne judaïsante » l’a emporté

dans la communauté, et ils se

sont lancés dans une contre- offensive de fidélité à la Loi, suivant à la trace

Paul pour

« rectifier » sa prédication. Ce ne sont pas des ennemis personnels de l’apôtre,

simplement d’honnêtes missionnaires, convaincus de la nécessité de la Loi.

Malheureusement, nous n’avons pas gardétrace de leur prédication.

Sans doute le

premier coup de semonce fut-il dirigé contre Paul. L’argument était facile : il

n’a jamais

connu Jésus. Aussi bâtirent-ils leur démonstration autour de son passé et tournèrent-ils

leur discours d’une manière qui devait ressembler à un discours àcharge :

« Paul ?

Il n’a jamais fait partie du groupe que le Seigneur a rassemblé quand il vivait

encore parmi nous. Encore moins fait-il partie des Douze, qui sont les vrais apôtres, les

“officiels”. Au contraire, il était de ceux qui persécutaient nos premiers frères :

il les dénonçait

pendant les assemblées juives. Vous vous rendez compte que c’est auprès d’un persécuteur

de chrétiens que vous avez appris le message qui sauve ?

«

Quant à sa légitimité missionnaire, ne nous en parlez pas. Est-il recommandé par

Jérusalem ? Pas du tout. Bien sûr, il a fait partie du groupe d’Antioche, mais

vous voyez bien

qu’il a été récusé puisque nous, nous sommes les véritables missionnaires

mandatés, nous,

qui sommes venus vous prévenir contre lui.

«

Vous nous dites “qu’est-ce qui distingue ce qu’il nous disait de ce que vous nous

apprenez ?” Vous avez raison, ce qu’il vous a enseigné est cohérent et même,

par certains

aspects, il est d’accord avec nous. Mais sur tous les points concernant le respect de la Loi,

vous voyez bien qu’il a manigancé ses petites affaires à partir des bribes qu’on

lui a apprises

dès qu’il s’est converti. »

L’attaque est triple : elle porte sur la personne de Paul, l’ancien

persécuteur, sur sa

légitimité missionnaire et sur le contenu de sa prédication, c’est-à-dire

sur ce qu’il

annonce du Christ. Probablement, les missionnaires venus d’Antioche devaient

enchaîner sur ce thème, en réhabilitant le respect dû à la Loi :

« Tout

a commencé avec Abraham. Comme on vous l’a dit, c’est le premier homme àqui

Dieu ait parlé, le premier avec qui il ait passé alliance. Être sauvé, c’est

participer à cette

alliance et la seule façon d’y participer, c’est de devenir fils d’Abraham car

Dieu a dit lui-

même : “J’affermirai mon alliance avec toi, et après toi avec ta race dans

la suite des

générations, une alliance éternelle : je serai ton Dieu et le Dieu de ta race après

toi.”(Gn 18, 7).

« Cessez

donc de répéter “Nous ne sommes pas Juifs comme vous, jamais nous ne

pourrons faire partie de ce peuple dont vous êtes”. Certes, vous n’êtes pas Juifs,

mais vous

aussi vous êtes fils d’Abraham ! Ne dit-on pas dans l’Écriture qu’Abraham

eut un premier fils,

autre qu’Isaac, Ismaël, qu’il eut avec sa servante Aggar ? Lui aussi est père

d’un grand peuple

(Genèse xxi) ! et lui aussi, Dieu l’a regardé avec faveur, quoiqu’il fût

parti dans un pays

étranger !

«

Alors, nous vous en supplions, réintégrez la famille d’Abraham ! Rien n’est

plus simple. Il

ne s’agit pas d’abandonner votre foi en Jésus Christ, qui accomplit les promesses des

Livres

Saints, mais de vous faire circonscrire et de vous mettre à respecter la Loi. »

Cette prédication était plutôt convaincante : la vivacité

de la réponse de Paul en

témoigne, les Galates ont cédé à la propagande. Étaient-ils mal évangélisés ?

Dans ce

cas, ils seraient plutôt revenus à leurs anciens rites. Ils cèdent parce que Paul ne

leur a

pas donné de consignes assez précises. De manière générale, les lettres de

l’apôtre

contiennent de nombreuses parties morales mais très peu de détails pratiques : ce

silence est caractéristique de la manière paulinienne. Paul accorde beaucoup plus

d’importance à la liberté de ses communautés qu’à sa mainmise personnelle

sur elles.

S’il met en place des responsables et des dirigeants, il ne cherche pas à installer une

hiérarchie. Certes, cette conception permet au mieux l’épanouissement de la vie d’une

communauté, mais elle a l’inconvénient de laisser croire aux communautés qu’elles

sont livrées à elles-mêmes. Paralysés par l’incertitude, les Galates furent

sans doute

soulagés de trouver une Loi qui puisse les sauver de l’indécision.

Les judaïsants ne remettaient pas en cause l’ensemble de l’enseignement

de Paul,

mais le point précis de la circoncision et du respect de la Loi. Ils devaient s’appuyer sur

Abraham puisque c’est sur Abraham que Paul leur répond. |

|

Paul réagit vigoureusement à la crise en Galatie car il perçoit

que ce qui se joue dans

cette petite province n’est plus seulement une crise d’incompréhension, mais une

véritable attaque sur sa propre crédibilité et sa conception de l’évangélisation.

Pour

parer l’attaque, il se bat pied à pied, argument contre argument. Aussi procède-t-il

en

trois temps : il commence par restaurer sa propre crédibilité (Ga 1–2) puis il cherche à

convaincre de l’inutilité de la Loi (Ga 3–4) pour enfin tracer les grandes lignes d’une

réconciliation avec la vie chrétienne telle qu’il la conçoit (Ga 5–6).

Pour répondre à l’opération de dénigrement dont il est

victime, Paul choisit une

stratégie inattendue : accepter les arguments de ses adversaires pour les tourner à son

avantage. La technique rhétorique est connue : les Anciens l’appelaient antiparastase.

Certes, dit-il, je n’ai rien eu à faire avec l’Église de Jérusalem : tout

le monde connaît

mon passé de persécuteur. Au contraire, n’est-ce pas une preuve de ma crédibilité ;

quel intérêt puis-je avoir à vous prêcher l’Évangile ?

« Est-ce

la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner aujourd’hui ? Est-ce à

des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à vouloir plaire à des hommes, je

ne serais plus le serviteur du Christ. » (Ga 1, 10.)

Ce qui était un inconvénient se tourne en avantage : alors que

les missionnaires

durent apprendre leur Évangile d’autres hommes, ceux de Jérusalem, lui a pu

l’apprendre sans médiation, à la source. Non pas d’un homme, mais de Dieu lui-même,

le Seigneur Jésus Christ :

« Je

vous le déclare donc, mes frères, l’Évangile que je vous ai annoncé n’est

pas celui

d’un homme car ce n’est pas d’un homme que je l’ai reçu ni appris, mais de

la révélation de

Jésus le Christ. » (Gal. 1, 11-12.)

Sa légitimité d’apôtre n’est plus difficile à établir :

puisque Jésus lui est apparu, c’est

la preuve que sa mission est divine, elle provient tout droit de sa révélation. Il suffit

donc

de refaire l’historique de la lutte avec les judéo-chrétiens (Ga 2, 1-21), retourner à

Jérusalem pour y revivre le conflit, souffrir de nouveau à Antioche le revirement de

Pierre : les Galates doivent bien reconnaître que ce n’est pas lui qui est en tort !

Sa crédibilité restaurée, Paul peut s’attaquer au contenu

du message de ses

adversaires. Deux solutions s’offrent à lui : ou bien tenter une conciliation avec les

judaïsants ou bien consommer la rupture et préciser ses idées sur la Loi.

L’heure n’est plus à ergoter sur la circoncision ou certaines

prescriptions : Paul

assaille directement la Loi. Ses arguments sont de trois natures : argument

d’expérience, argument issu de l’Écriture sainte, argument théologique.

L’appel à l’expérience, tout d’abord, est une évocation

de la conversion des Galates.

Au cours de la prédication de Paul, beaucoup connurent des expériences mystiques :

ces preuves sensibles ne prouvent-elles pas l’effectivité de la prédication ? Et

pourtant,

cette réussite se fit sans la Loi, puisque les Galates ne savaient rien du judaïsme. La

Loi, conclut-il, n’est pas utile, seule compte la foi :

« Crétins

de Galates, qui vous a ensorcelé, vous qui avez eu sous les yeux l’image de

Jésus Christ crucifié ? Je n’ai qu’une chose à vous demander : est-ce

pour avoir pratiqué la

Loi que vous avez reçu l’Esprit, ou pour avoir cru à la prédication ? […]

Celui qui vous donne

l’Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la Loi ou parce

que vous croyez à la prédication ? » (Ga 3, 1-2 & 5)

Étrangement, cet argument, qui s’adresse directement aux Galates paraît

ne pas

être suffisant. Paul commence alors une exégèse digne des rabbins, plus attentive au

détail littéral du texte qu’à sa situation générale. Il emploie des arguments

tellement

subtils qu’ils passent sans doute la compréhension de ces rudes Gaulois. Au lieu

d’utiliser une langue simple et des arguments frappants, il chicane les expressions,

complexifie les explications, bref, il s’adresse, à travers l’auditoire de ces païens à peine

évangélisés, directement à ses adversaires.

Il part d’un constat simple : Abraham n’a pas eu besoin de la

Loi pour croire et être

sauvé car la Loi a été donnée à Israël bien après la mort du

patriarche.

« On

trouve dans l’Écriture : Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme de la

justice [Gn 15, 6]. Comprenez-le donc bien : ceux qui sont de la foi, ceux-là sont les fils

d’Abraham. » (Ga 3, 6-7.)

Le Seigneur Dieu promet au vieillard Abraham, marié à une femme stérile,

une

postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Malgré l’absurdité de

la parole,

Abraham s’y fie et engendre tout Israël : les Juifs descendent de cet acte de foi.

Pourtant, peut-on rétorquer à l’apôtre, cette Loi vient quand

même de Dieu :

comment expliquer qu’elle soit devenue un obstacle pour la propagation de l’Évangile ?

Répondant par anticipation à l’objection, l’apôtre poursuit :

« Avant

la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, dans l’attente de

la foi qui devait se révéler. Ainsi la Loi fut-elle notre pédagogue nous conduisant au

Christ,

pour que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi venue, plus de pédagogue !

Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi au Christ Jésus. Vous tous en effet, baptisés

dans

le Christ, vous avez revêtu le Christ : il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave

ni homme libre,

il n’y a ni homme ni femme ; vous n’êtes qu’un dans le Christ Jésus. »

(Ga 4, 23-28.)

La Loi n’était qu’une étape, une contrainte nécessaire à la croissance de l’humanité.

Elle a ainsi joué le rôle du pédagogue, de l’esclave qui dans l’Antiquité

conduisait l’enfant

à l’école. La Loi maintenait l’humanité dans une certaine pureté de mœurs

et un certain

respect envers Dieu afin qu’elle puisse doucement accepter le message du Christ ; les

geôliers et les surveillants ont leur utilité pour former les hommes ! Mais après

la venue

du Christ, nul besoin de cette coercition. Et, ajoute l’apôtre, nul besoin de cette

séparation entre eux. La fin de l’intérim de la Loi marque le début de celui de

l’unité :

dans l’ère du Christ, le temps où l’on a revêtu le Christ comme un vêtement,

les

différences entre les hommes se volatilisent : ni Juif, ni Grec…

Paul consomme-t-il véritablement la rupture avec le judaïsme ?

Il convient de ne pas

durcir son propos. En effet, son intention n’est pas de condamner la Loi dans son

ensemble ou bien de proscrire le judaïsme. En affirmant la primauté de la foi, il ne fait

que répéter l’accord de Jérusalem : les Juifs peuvent conserver leurs prescriptions

mais il n’est pas question de les imposer aux païens. Il ne s’insurge pas véritablement

contre la Loi mais contre le prosélytisme.

Aussi affirme-t-il de façon centrale la foi au Christ. Alors que dans l’Épître

aux

Thessaloniciens, l’apôtre se préoccupait de questions de résurrection, de sainteté

et

abordait le problème de la croyance au Christ comme par ricochet, l’Épître aux Galates

marque sa volonté de penser le mystère de Jésus. Et pour mener cette tâche à

bien, il

utilise des notions simples issues de la vie quotidienne comme celle du rachat

(Rédemption) – Dieu nous a racheté comme des esclaves qui ont réussi à

payer leur

liberté – ou comme celle de l’adoption, ce procédé très courant dans l’Antiquité

qui

consistait à faire de quelqu’un plus que son propre fils : son héritier et son légataire.

Il peut ainsi approfondir les slogans de l’Église d’Antioche,

comme « vous avez été

appelés à la liberté » (Ga 5, 13) : la vraie liberté n’est pas

la possibilité de faire tout ce

qui plaît, mais elle est une véritable conquête qui demande de la vigilance, pour ne

pas

retomber dans l’esclavage de la Loi ou dans d’autres esclavages religieux, à l’instar

de

ces « éléments du monde » dont il parle, forces obscures des idolâtries

passées ou

simplement habitudes très repérables de la vie en société.

« Aussi

plus d’esclaves mais des fils ; des fils, et donc des héritiers grâce à Dieu.

Jadis,

lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui n’en sont pas par leur

nature ; mais maintenant que vous avez connu Dieu ou plutôt qu’il vous a connus, comment

retourneriez-vous à ces éléments sans force ni valeur, auxquels vous voulez de nouveau

vous

asservir ? » (Ga 4, 7-9)

Le Christ doit donner la ligne de conduite. Il faut, comme l’apôtre,

pouvoir dire « ce

n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). En imitant

le Christ, en

adoptant ses façons de réagir, les chrétiens perpétuent la vie du Christ en eux,

comme

le fait celui qui préserve les habitudes de langage, les sentences, les mimiques, les

idées, les habitudes, les enseignements, bref la vie d’un être cher qui est mort. À

travers leur enthousiasme, leur travail, leur conduite, le Christ s’enflamme, œuvre,

intervient.

Plus l’apôtre progresse dans sa lettre, plus le ton s’anime, plus

la tendresse qu’il

éprouve pour les Galates devient manifeste. L’Épître aux Galates conserve avec

précision le mouvement psychologique de l’épistolier ; à mesure qu’il

gagne du terrain

sur ses adversaires, qu’il sillonne par la pensée la route d’Éphèse vers la

Galatie, qu’il

poursuit sa rédaction, il s’avise qu’il ne peut en vouloir à ses enfants dans la

foi. Le chef

d’Église offensé dans sa légitimité se métamorphose lentement en père

de

communauté soucieux :

« Des

gens désireux de se faire bien voir des autres dans la chair : voilà ce que sont ceux

qui vous imposent la circoncision, à dans le seul but d’éviter la persécution pour

la croix du

Christ. Car ceux qui se font circoncire n’observent pas eux-mêmes la Loi ; ils veulent

que

vous soyez circoncis, pour se vanter dans votre chair. En ce qui me concerne, puissé-je ne

jamais me vanter sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ, qui crucifié le monde

pour moi et moi pour le monde. Car la circoncision n’est rien, ni la non-circoncision : il

s’agit

d’être une créature nouvelle ! Et à tous ceux qui suivront cette règle,

paix et miséricorde, ainsi

qu’à l’Israël de Dieu. Dorénavant que personne ne me fasse des ennuis :

je porte dans mon

corps les marques de Jésus. » (Ga 6, 12-17.)

D’un même mouvement, il peint sa sollicitude paternelle et « invente »

l’anthropologie

paulinienne. Pour la première fois, le fameux mot « chair », σάρξ,

fait son apparition.

Arrêtons- nous quelques instants. L’homme, pour Paul, n’est pas une âme légère

et

amie de Dieu inscrite dans un corps lourd et pesant. L’homme est plutôt un être

intermédiaire, en tension entre deux mondes : un monde temporel, éphémère et

en

mouvement, livré à la « corruption », c’est-à-dire à l’anéantissement,

et un monde

spirituel, éternel, qui est destiné à la « gloire », à la δόξα,

c’est- à-dire à la proximité

d’avec Dieu. La frontière entre le monde temporel et le monde spirituel ne recouvre que

très imparfaitement la frontière entre le monde des phénomènes et le monde vécu

selon

la foi, mais la difficulté est que Paul emploie la même terminologie quand il se réfère

au

monde des phénomènes et quand il s’intéresse au monde selon la foi.

1. Pour décrire l’homme dans ses manifestations empiriques, Paul utilise

plusieurs

mots, qui ne sont pas, comme dans la philosophie grecque, la désignation d’instances

psychologiques ou de réalités neuronales mais, plus exactement, des concepts

phénoménologiques, des descriptions de ce qui se manifeste quand on observe un

homme. Le concept fondamental est la chair (σάρξ) qui désigne l’homme

dans son

existence terrestre : la chair, c’est à la fois le corps et l’esprit, l’âme

et l’intelligence, c’est

l’homme entier, périssable et naturel, présent au monde et au visible. Or, comme

chacun peut le constater, l’homme a un mode d’existence extérieur et une « vie

intérieure ». L’extériorité est décrite par le mot corps, σῶμα,

qui recouvre toutes les

manifestations extérieures de la personnes : sa présence visible, ses cicatrices, sa

sexualité. La vie intérieure est plutôt le domaine de l’esprit, la πνεῦμα,

qui rentre en

opposition avec les manifestations sensibles du corps. Au sein de cet esprit, on peut

distinguer plusieurs activités différentes : la puissance de vie, qui s’appelle âme chez

Paul, ψυχή, la puissance de compréhension ou entendement, νοῦς,

et enfin l’ensemble

des sentiments, des désirs, des passions, que Paul nomme cœur, καρδία.

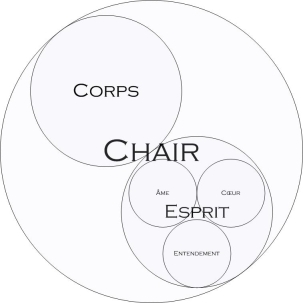

Figure 2: l'homme empirique chez Paul

2. Si Paul hérite ces concepts de l’anthropologie juive, il les transforme

en fonction de

sa propre expérience de foi et construit des tensions qui révèlent l’action conjointe

de

Dieu et du Péché en l’homme. Ainsi bâtit-il une antithèse entre la chair et

l’esprit. La vie

selon la chair caractérise l’existence pécheresse des chrétiens, qui n’est

pas une vie de

péché (car le péché est vaincu une fois pour toutes par le Christ) mais une sorte

de

résidu du péché, un succédané de péché, un retour en esclavage. Au

contraire la vie

selon l’Esprit désigne la vie telle que Dieu l’aime, la vie qui permettra à l’homme

de

comparaître devant lui. En ce sens, l’esprit se comprend comme une sorte de

continuum entre Dieu et les hommes : c’est par son esprit que l’homme peut avoir

accès à l’esprit de Dieu et à la vie de Dieu. On voit donc bien que, pour Paul,

le chrétien

n’est pas un composé de chair et d’esprit, ou pire, d’âme et de corps :

son existence est

en tension entre la chair et l’esprit et sa vie écartelée entre deux mondes.

Dès lors, au sein du monde chair/esprit, les réalités de chair,

d’âme et d’entendement

prennent une interprétation différente. Le corps, qui est pure expression de l’homme

sans nuance de péché, peut se soumettre au joug du péché, qui devient son maître.

Il

se vend au péché et cesse d’être lui-même. Le corps assujetti au péché

exprime alors

le moi aliéné. Le corps qui vit selon l’esprit, au contraire, peut être sauvé,

il devient alors

σῆμα τᾶς δοξᾶς, « corps de

gloire », corps ressuscité. À l’instar du corps, l’âme et

l’entendement peuvent se vendre au péché et se pervertir : l’homme « psychique »

est

celui qui a régressé vers un stade charnel et l’entendement altéré se métamorphose

en

raison charnelle, vaine, légère et cherchant par l’intelligence à servir le péché. |

|

Le concept de péché a connu un développement théologique

et moral tellement

complexe qu’il risque d’aveugler le lecteur moderne de Paul. Il est exclu de donner dans

les limites de cet ouvrage une définition exhaustive de ce terme. Tout au plus peut-on

tenter d’approcher l’intuition paulinienne, quitte à utiliser une métaphysique un

peu

maladroite.

Pour définir le péché, le plus simple est de remonter à sa

définition. En grec, le mot

ἁματρία dérive d’un verbe qui signifie « manquer

sa cible », « se tromper de chemin ».

Pour parler familièrement, le péché décrit un état de « loupé ».

En cela, il s’oppose à un

état où « ça marche » : celui où l’homme agit conformément à l’esprit de Dieu et peut,

ainsi, comparaître devant lui et vivre de la vie divine. Il s’agit bien d’un état

et non d’une

succession d’actes peccamineux que l’homme aurait pleine faculté d’arrêter à sa

volonté. Le péché selon Paul doit donc se comprendre plutôt comme un « mal

corporatif », le corollaire de sa vie terrestre et de sa liberté où tout peut à

tout moment

« louper ».

Le mal étant corporatif, l’homme ne saurait, de lui-même, y mettre

un terme. Aussi

faut-il une intervention divine, un don divin qui mette fin au péché : c’est le

propre de la

grâce, χάρις. Celle- ci a été donnée de manière suffisante

lors de la venue du Christ sur

terre : par sa mort et sa résurrection, il nous a racheté au péché de manière

définitive,

comme un homme rachète la liberté d’un membre de sa famille tombé aux mains des

pirates. Malheureusement, le mal n’a pas cessé car un succédané de péché

a trouvé le

moyen de s’insinuer en l’homme : c’est essentiellement pour le combattre au sein

de

ses Églises que Paul écrit ses épîtres.

Après ce long détour, on comprend que se « vanter dans la

chair » des Galates,

c’est se croire forts parce qu’un petit morceau de chair corruptible a été enlevé,

alors

que Paul, lui, parle à un autre niveau : celui du corps, qui ne saurait être atteint

par la

corruption. Le problème de la circoncision n’est donc pas une difficulté : il n’est

tout

simplement pas pertinent. Quelle souffrance, aussi, que ses enfants se séparent de lui

pour des bêtises et pour servir l’orgueil de missionnaires malintentionnés ! |

|

Pendant que Paul répondait aux Galates, sa situation à Éphèse

devenait de plus en

plus inconfortable. Encore une fois, l’apôtre faisait un peu trop parler de lui au goût

des

grandeurs d’établissement. Derechef, on lui fait grief probablement de prêcher une

religion nouvelle, de troubler l’ordre public voire de se mettre à dos les Juifs de la ville. À

Éphèse, la situation est un peu différente des autres villes où Paul connut la

persécution. La ville, on l’a dit, était un grand centre religieux dédié à

Artémis. Les

marchands de souvenir, maquettes de temples en métal, gourdes contenant de l’eau

miraculeuse, statues en argent de la déesse, ainsi que les prêtres, ne devaient pas voir

d’un œil très favorable cet empiétement sur leur terrain d’action. L’auteur

des Actes

retient ce motif d’hostilité pour expliquer les difficultés devant lesquelles Paul est

en

butte.

« Un

certain Démétrius, un orfèvre qui fabriquait des temples d’Artémis en argent,

procurait

ainsi aux artisans un gain considérable. Il les réunit, ainsi que les ouvriers des métiers

similaires, et leur dit : “C’est à cette industrie, vous le savez, que nous devons

notre bien-être.

Or, vous le voyez et l’entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque

toute l’Asie,

ce Paul, a convaincu et entraîné à sa suite une foule considérable, en affirmant

que les dieux

faits de main d’homme ne sont pas des dieux. Non seulement cela risque de jeter le discrédit

sur notre profession, mais encore de perdre la réputation du sanctuaire de la grande déesse

Artémis, et finir par dépouiller de son prestige celle que révèrent toute l’Asie

et le monde

entier.” À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier : “Grande

est l’Artémis des

Éphésiens !” » (Ac 19, 24-28.)

Si dans le récit des Actes, l’épisode se termine de manière

plutôt pacifique, grâce à

un discours apaisant d’un certain « scribe » (γραμματεύς),

il est très probable que Paul

eût à souffrir d’un emprisonnement. On déduit cette incarcération d’une

analyse

nouvelle de ce qu’on appelle les « épîtres de la captivité ».

Traditionnellement, on nommait « épîtres de la captivité »

l’Épître aux Philippiens,

l’Épître aux Colossiens, l’Épître aux Éphésiens, l’Épître à Philémon en les estimant

écrites à Rome. Les lettres mentionnent en effet un emprisonnement et transmettent un

« salut » à donner à la « maison de César » (Ph

4, 22), qui ne pouvait s’appliquer,

pensait-on, qu’au palais de l’empereur. Or, même si la plupart des exégètes

s’accordent

à nier l’authenticité de l’Épître aux Colossiens et de l’Épître

aux Éphésiens, les deux

épîtres qui « demeurent » fournissent suffisamment d’informations

pour dater cet

emprisonnement d’Éphèse. « La maison de César », en effet, est

certes le nom

spécifique du prétoire romain, siège de la garde prétorienne – les gardes du

corps de

l’Empereur – mais on sait que d’autres villes importantes de l’Empire avaient elles

aussi

des casernes prétoriennes. La domesticité impériale, par ailleurs, pouvait se rencontrer

partout où l’Empereur et la famille impériale avaient des propriétés. En outre,

dans le

billet à Philémon (Philémon 22), Paul espère revoir Philémon, après une

libération

prochaine. Or Philémon habite à Philippes : l’espérance est raisonnable quand

on sait

qu’Éphèse est assez peu éloignée de Philippes, mais irréaliste quand on

s’avise de ce

que Rome et Philippes sont à trois mois de bateau l’une de l’autre !

Le plus vraisemblable est donc de postuler un emprisonnement de Paul à Éphèse.

Emprisonnement peu strict, sans doute, puisqu’il a le loisir de correspondre et de se

tenir au courant de la situation de ses Églises.

Or l’une des choses urgentes qu’il doit régler, c’est la

crise de Philippes.

Philippes est la première ville véritablement européenne que Paul

put évangéliser ;

c’est également une communauté composée essentiellement de païens. La cité

avait

été fondée par le père d’Alexandre le Grand, Philippe. Elle connut son heure

de gloire

historique en 42 av. J.-C., lorsqu’Antoine et Octave y battirent les meurtriers de César,

Brutus et Cassius. Octave une fois empereur sous le nom d’Auguste, elle devint alors

colonie romaine et reçut le privilège insigne du jus italicum qui l’assimilait à

une ville

d’Italie. La cité, quoique située en Macédoine, était ainsi transportée

par une fiction

juridique à quelques kilomètres de Rome. Ses habitants ne payaient pas d’impôts

provinciaux ou de taxes personnelles, et ne dépendaient pas du gouverneur de

Macédoine mais de l’administration de Rome. On y parlait latin en pleine terre grecque,

même si tous y connaissaient la langue d’Homère.

Si l’on en croit les Actes (Ac 16, 12–17, 11), l’évangélisation

de Philippes fut des plus

mouvementées. Paul, après avoir fait la conversion de femmes assemblées dans un

lieu de prière juif à l’extérieur de la ville (sans doute une halte pour voyageurs),

guérit

une pythonisse, c’est-à-dire une sorte de devineresse populaire. Commence alors un

charmant roman selon le goût antique : les maîtres, furieux de se voir ainsi dérober

la

poule aux œufs d’or, dénoncent Paul aux autorités, qui le torturent et le laissent en

prison. Un ange, heureusement, vient le délivrer. L’histoire n’est sans doute pas sans

un

fond de réalité : il est probable que Philippes faisait partie de ces endroits où,

selon

l’apôtre (2Co 11, 23-25), il fut battu de verges. Malgré ces difficultés, Paul conserva

toute sa vie une tendresse toute particulière pour la ville de Philippes, qui, preuve

d’affection, ne cesse de lui envoyer des subsides.

Or visiblement, autour des années 54-55, la situation de l’Église

philippienne est en

train de se dégrader. Paul dut, ici encore, lui adresser une correspondance fournie. |

|

La lettre au Philippiens, quoiqu’elle semble d’une seule venue, présente

des

différences de ton flagrantes car Paul entend poursuivre plusieurs buts à la fois. Il

commence par donner des nouvelles de sa situation en prison (Ph 1, 1–3, 1a & 4, 2-9),

puis se lance dans une diatribe violente (Ph 3, 1b - 4, 1) et enfin remercie les Philippiens

de l’avoir assisté dans sa captivité (Ph 4, 10-20). |

|

Cette lettre « de prison » tire son nom des renseignements

qu’elle fournit sur les

conditions de détention de Paul. La situation de la communauté de Philippes demeure

dans l’ombre, ce qui laisse à penser que la crise est encore à venir. C’est un cas

unique

où Paul n’a pas à réprimander, à enseigner, à blâmer. Ces Philippiens

occupent une

situation unique dans le groupe des Églises pauliniennes – et donc dans sa

correspondance –, puisqu’ils ont participé depuis le premier jour à son travail,

financièrement bien sûr, mais également comme soutien moral et amical. Aussi avoue-t-

il son affection pour eux – « Dieu m’est témoin que je vous aime tous tendrement

dans

le cœur du Christ Jésus » (Ph 1, 8) – et les considère-t-il comme ses collaborateurs :

« Je me rappelle la part active que vous avez prise à l’Évangile depuis le

premier jour

jusqu’à aujourd’hui. » (Ph 1, 5)

Comme un ami donne des nouvelles à ses amis, Paul dit donc ses craintes

et ses

espoirs. Sa préoccupation principale : la crainte d’être exécuté. Heureusement,

la

procédure semble tourner à son avantage au prétoire (πραιτορός),

c’est-à-dire au

tribunal de la garde prétorienne ; elle est même une occasion de faire de la publicité

autour de l’Évangile.

« Je

tiens à vous le faire savoir, frères, ce qui m’est arrivé a plutôt contribué

au progrès de

l’Évangile : dans tout le Prétoire et partout ailleurs, mes chaînes sont devenus

une réclame

pour le Christ, et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ces chaînes,

redoublent d’assurance pour proclamer sans crainte la parole de Dieu. » (Ph 1, 13-14.)

Paul confesse son état d’esprit : mourir serait pour lui un gain,

car quitter cette vie

serait un moyen de retrouver son Seigneur Jésus. Mais l’intérêt seul de la communauté

prime pour un fondateur tel que lui. Aussi est-il tiraillé entre l’espérance et la

responsabilité. Ce débat intérieur se trouve extériorisé dans un fascinant

exercice de

vérité où se révèle une pensée en acte :

« Pour

moi la vie c’est le Christ et mourir est un gain. Cependant, si vivre dans cette chair

est utile à mon œuvre, je ne sais pas quoi choisir… Je me sens tiré des deux côtés :

je

voudrais bien m’en aller pour être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien

préférable ; mais d’un autre côté, demeurer dans la chair est encore plus

nécessaire à votre

bien. C’est avec cette conviction que je sais que je vais rester et demeurer auprès de vous

tous pour votre avancement et la joie de votre foi, afin que mon retour et ma présence parmi

vous soient pour vous un nouveau motif d’être fier dans le Christ Jésus. Seulement, menez

une vie digne de l’Évangile du Christ, afin que je constate – si je viens chez vous –

ou que

j’entende dire – si je demeure absent – que vous tenez bon dans un même esprit,

luttant de

concert et d’un même cœur pour la foi de l’Évangile. » (Ph 1, 21-27.)

Le besoin des Philippiens requiert qu’il choisisse la vie et continue de

se battre pour

eux. Ici, en effet, « la chair » désigne « ce monde ».

Aussi peut-il être certain d’être

libéré : puisqu’il est le seul à pouvoir s’occuper de l’Église

de Dieu, Dieu fera en sorte de

le sauver ; voilà un raisonnement de bon serviteur confiant dans le pouvoir de son

maître.

La seule critique que peut faire Paul, c’est la présence de divisions

au sein même de

la communauté (Ph 2, 1-2) et aussi, sans doute, une certaine prétention, une certaine

tendance à trouver orgueil d’être chrétien. Paul, rappelant sa théologie de

la croix, cite

un hymne traitant du Christ dans son abaissement :

« Lui,

qui était de condition divine, il ne crut pas devoir garder jalousement son égalité avec

Dieu : il s’anéantit lui-même au contraire, prenant la condition d’esclave,

et se faisant

semblable aux hommes. Et quand il eut ainsi visiblement tous les dehors de l’homme, il

s’abaissa lui-même, se faisant obéissant jusqu’à la mort, et à la mort

sur une croix. C’est

pourquoi Dieu l’exalta souverainement et lui donna le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin

qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et dans les enfers et

que toute

langue proclame, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus Christ est Seigneur. »

(Ph 2, 6-11)

Le texte est extrêmement célèbre et a connu de nombreux commentaires.

Pour aller

à l’essentiel, trois lignes de réflexion extrêmement complexes s’entremêlent,

qui furent

d’une fécondité extrême pour la théologie. Pour la première fois, tout

d’abord, Paul

thématise sous forme d’hymne une pensée de la kénose, de l’abaissement

du Christ

qui met en réserve sa puissance divine pour se faire homme parmi les hommes.

Ensuite, il évoque le thème de l’obéissance du Christ au Père : cette

obéissance est-elle

une condition de l’exaltation ou une conséquence ? en d’autres termes, quels sont

les

rapports entre le Père et le Fils et quel rôle joue l’obéissance du Fils au Père

dans la

résurrection ? Enfin, on constate que cet abaissement permet, par une sorte de

passage complexe, l’exaltation : de la faiblesse naît la force, de l’abaissement

la

domination. Le Christ récapitule en lui toutes les souffrances du monde.

L’hymne, en outre, prend tout son relief quand on la rapporte à une Église un peu trop

fière d’elle-même, et fière d’une fierté de bon élève :

dans l’humilité se déploie la victoire

et non dans le contentement de soi puisque même le Christ « ne crut pas devoir garder

jalousement son égalité avec Dieu ». |

|

Si le travers de l’Église de Philippes n’avait été que

la prétention, le prisonnier

d’Éphèse pourrait calmer ses inquiétudes ! Mais, voici que, malgré les

excellentes

relations de l’apôtre avec sa communauté, celle-ci capitule devant la contre-offensive

judaïsante qui remonte patiemment les traces de la mission paulinienne. Le ton

qu’emploie Paul est ici très polémique et on y retrouve les mêmes exhortations à

la

vigilance que dans l’Épître aux Galates.

« Prenez

garde aux chiens ! Prenez garde aux mauvais ouvriers ! Prenez garde aux

“circoncis” ! Car c’est nous qui sommes les circoncis, nous qui servons Dieu selon

son esprit

et tirons notre gloire du Christ Jésus, sans placer notre confiance dans la chair. »

(Ph 3, 2-3.)

L’ambiance est ici à l’insulte et à l’ironie mordante.

Traiter quelqu’un de « chien » était

des plus injurieux tant cet animal était dévalué dans la civilisation antique ;

Paul n’hésite

pourtant pas à le faire. Moquer la circoncision constituait une sorte de sacrilège, Paul ne

recule pas devant un emploi ironique et devant un détournement de la nature de la

circoncision. La vraie circoncision est celle de la foi (servir Dieu « selon son esprit »)

et

non celle de la chair, imposée par la Loi.

Les Philippiens cédèrent-ils à l’offensive ? Peu importe.

Paul fit un voyage en

Macédoine au sortir de sa captivité, qui lui donna l’occasion de remettre les choses

en

place. En outre, contrairement à l’Épître aux Galates, l’Épître aux

Philippiens reste au

stade des mises en garde. On y sent comme une complicité qui se passe des longues

explications et de la pédagogie besogneuse de l’Épître aux Galates : un jeu

de mot et

rien de plus. Une lettre du fondateur suffisait probablement à faire autorité. |

|

Ce passage nous renseigne sur le rapport que Paul entretient avec ses Églises.

L’apôtre semble, en effet, gêné d’avoir reçu de l’argent : s’il

remercie ses

correspondants, il ne se prive pas de leur dire qu’il n’avait pas besoin de leurs subsides :

« Ce

n’est pas le besoin qui m’inspire ces paroles ; car j’ai appris à me contenter

de mon

sort. Je sais vivre dans l’abondance comme dans la pauvreté. En tout temps et de toutes les

manières, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l’abondance

comme au dénuement.

Je puis tout en celui qui me rend fort. Toutefois vous avez eu raison de vous préoccuper de

ma détresse. » (Ph 4, 11-14.)

Paul travaille de ses mains et met un point d’honneur à ne pas être à la charge de

ses communautés. Il accepte donc cet argent, davantage comme un témoignage

d’affection et de piété que comme un dû.

« Ce

n’est pas que je recherche les dons ; ce que je recherche, c’est le bénéfice

qui

s’augmente à votre compte. Pour le moment j’ai tout ce qu’il faut, et même

davantage, je suis

comblé, ayant accepté d’Épaphrodite votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice

qui plaît

à Dieu et qu’il trouve agréable. » (Ph 4, 17-18.) |

|

Dernier épisode de la captivité d’Éphèse : l’affaire

Onésime. Cet esclave en fuite de

chez son maître Philémon, était venu trouver l’apôtre dans sa prison, pour

lui demander

aide et protection. Ce dernier, qui visiblement l’aime beaucoup, finit cependant par le

renvoyer à son maître accompagné d’un petit mot. Sa lettre est extrêmement

belle dans

sa sincérité.

Elle commence cependant comme une lettre publique : en faisant sa demande

devant la communauté, il espère bien que cette pression sociale contraindra Philémon.

Il développe ensuite deux arguments très subtils. Le premier est une inversion des

rapports sociaux : Philémon, quoique maître d’Onésime dans ce monde, lui est

bien

inférieur dans la connaissance du Christ. Ce dernier devient ainsi un frère très cher

pour

Philémon et sans doute plus : une sorte de parrain dans la foi :

« Peut-être

n’a-t-il été séparé un instant de toi que pour t’être rendu pour

l’éternité, non plus

comme un esclave, mais bien mieux qu’un esclave, comme un frère bien aimé : il l’est

tellement pour moi, combien va-t-il l’être pour toi ! selon la chair et selon le Seigneur ! »

(Philémon 15-16.)

Onésime, parce qu’il est chrétien, devient un frère pour

Philémon. Frère dans ce

monde, « selon la chair » mais aussi dans la suite de l’histoire « pour

l’éternité et selon

le Seigneur ».

Le second argument est purement privé : Paul fait appel à la mansuétude

de

Philémon comme une faveur personnelle.

« Si

donc tu me considère comme ton ami, accueille-le comme si c’était moi. Et s’il t’a

fait

du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je te l’écris de ma

propre main : c’est moi qui paierai… et je ne veux pas parler de ce que tu me dois :

toi-

même ! » (Philémon 17-19.)

La dette de Philémon est en effet immense : il doit à Paul…

lui-même, c’est-à-dire le

fait d’être une nouvelle créature, une homme renouvelé par le christianisme.

Onésime fut-il ou non châtié par son maître ? L’histoire

ne se poursuit pas et les

épîtres cessent de mentionner son nom. Une tradition fondée sur une épître

d’Ignace,

évêque d’Antioche conduit au martyre à Rome, veut qu’il devint par la suite évêque

d’Éphèse. |

|

|

|

|

|

1. AVANT SA VOCATION

1. AVANT SA VOCATION